Fachlicher Hintergrund

Verteilungskämpfe um begrenzte Ressourcen

„Die ‚Tragik der Allmende‘ beschreibt das Problem begrenzter Ressourcen, welche zugleich frei verfügbar sind. Die Allmende bezeichnete im Mittelalter die Dorfwiese auf der jeder Dorfbewohner sein Vieh weiden lassen konnte. Die Allmende war also Gemeineigentum und durfte von allen frei benutzt werden. Dies führte in der Regel zu einer Übernutzung. Die Allmende ist heute die Bezeichnung für alle Güter mit den Eigenschaften der Nicht-Ausschließbarkeit (jeder darf es nutzen) und der Rivalität im Konsum (wenn ein Akteur das Gut konsumiert, kann ein anderer dieses nicht mehr – oder nicht mehr im vollen Umfang – konsumieren). Die Tragik besteht in dem Umgang des Menschen mit diesen Gütern. Ohne Absprachen oder höhere Instanz wird ein rationaler Entscheider sich so viel wie möglich von diesem Gut beschaffen, da entweder die Möglichkeit zum Weiterverkauf oder eine direkte eigene Nutzenerhöhung mit der Verwendung des Gutes einhergeht. Da sich erwartungsgemäß alle Individuen so verhalten, kann dies zu nachhaltigen Schäden an der Ressource führen. Die Überfischung der Weltmeere kann zum Beispiel mittelfristig zu einem Aussterben gewisser Arten und somit zu einem dauerhaften Verlust der Nutzungsmöglichkeiten dieser führen.“ (Quelle: https://www.forschungsinformationssystem.de/servlet/is/328924/)

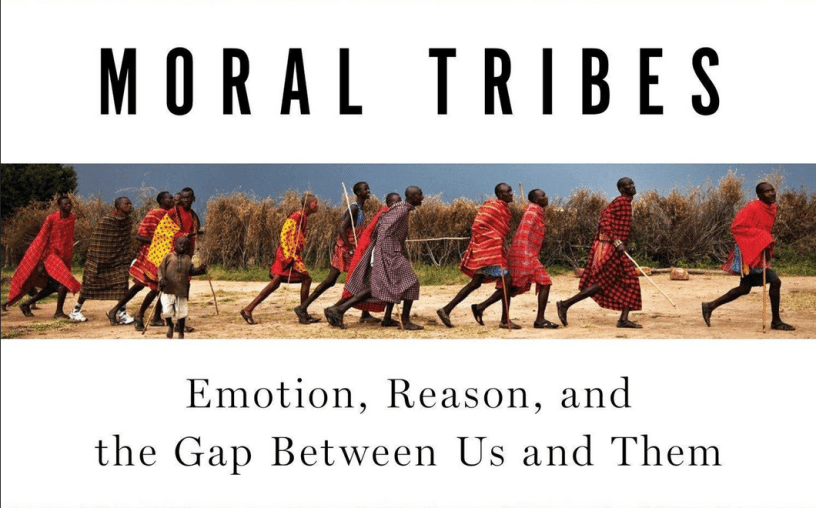

Joshua Greene, Moral Tribes & Allmendeproblem

„In Moral Tribes lädt uns Joshua Greene dazu ein, zwei „moralische Probleme“ zu betrachten. Das erste ist die bekannte Tragödie der Allmende, der zufolge Individuen aus egoistischen Gründen nicht mit anderen zusammenarbeiten, selbst wenn sie dadurch schlechter gestellt sind. Dies ist das Problem des „Egoismus gegenüber der Sorge um andere“ (S. 14). Das zweite Problem ist die Tragödie der Gemeinwohlmoral, die Greene als das Problem von Gruppen bezeichnet, die sich bekämpfen, „nicht weil sie grundsätzlich egoistisch sind, sondern weil sie unvereinbare Vorstellungen davon haben, wie eine moralische Gesellschaft sein sollte“, wobei jede Gruppe oder jeder „moralische Stamm“ „seine eigene Version des moralischen Gemeinwohls“ hat (S. 4). Dies ist das Problem „unserer Interessen und Werte gegenüber denen der anderen“ (S. 14). In seinem Buch versucht Greene, eine Lösung für das zweite dieser Probleme zu finden, wobei er sich vor allem auf Forschungen in der Psychologie, aber auch in der Philosophie stützt. Er argumentiert, dass wir die Tragödie der Gemeinwohl-Moral lösen können, indem wir eine „Metamoral, ein übergeordnetes moralisches System, das zwischen konkurrierenden Stammesmoralitäten entscheidet“ (S. 147), annehmen. Dann verteidigt er den Utilitarismus als eine geeignete Metamoral, die er als die Ansicht beschreibt, dass wir „[m]aximize happiness impartial“ (S. 203) sollten. Greene möchte diese Theorie auch in „tiefen Pragmatismus“ umbenennen (S. 289-346).

Das Buch ist in fünf Teile gegliedert. Im ersten Teil erklärt Greene, dass sich Merkmale unserer moralischen Psychologie wie Empathie, Rachsucht, Dankbarkeit und Scham entwickelt haben, um „die Zusammenarbeit zwischen ansonsten egoistischen Individuen zu fördern“ und die Tragödie der Allmende zu vermeiden (S. 62). Aber unsere moralische Psychologie hilft uns nicht, die Tragödie der Gemeinwohlmoral zu vermeiden, und untergräbt sogar „die Zusammenarbeit zwischen Gruppen“ (S. 26). Wir sind zum Beispiel „stammesorientiert“ in dem Sinne, dass wir „sehr empfindlich auf Signale der Gruppenzugehörigkeit reagieren und intuitiv dazu neigen, Mitglieder der eigenen Gruppe (einschließlich Fremde) gegenüber Mitgliedern der anderen Gruppe zu bevorzugen“ (S. 61). (Quelle: Book Review in Journal of Moral Philosophy 14 (2017), 217-247

Zum theoretischen Hintergrund: Stefan Applis (2022). Basics | Moralische Landkarten, Moral Tribes und die Grenzen der Empathie

Unterrichtlicher Einsatz, didaktisch-methodische Anmerkungen

Das Allmendeproblem kann im Geographie- und Ethikunterricht behandelt werden ebenso wie im Politik- und Geschichtsunterricht; bei der hier vorgeschlagenen Variante, die auf den Überlegungen des Psychologen Joshua Greene in seiunem Buch „Moral Tribes“ basiert geht es um die Frage, wie sich Konflikte zwischen Gruppen entwickeln und von welchen Dynamiken die Eskalation von Ressourcenkonflikten vorangetrieben wird; das Spiel wird für die Jahrgangsstufen 9-13 empfohlen.

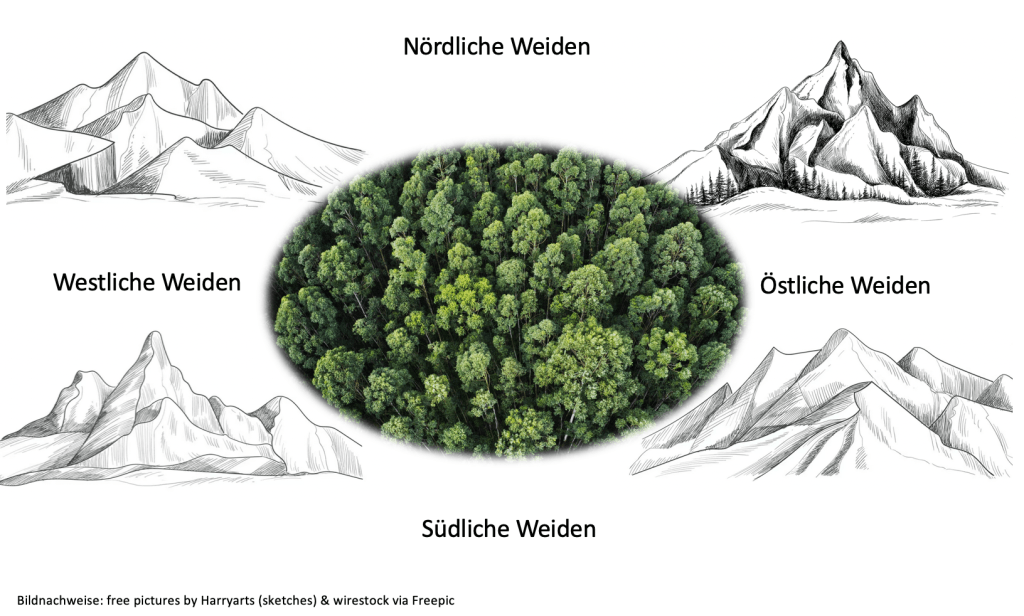

Hierzu wird die Klasse in vier Gruppen aufgeteilt, die Bewohner*innen der sogenannten nördlichen, westlichen, südlichen und östlichen Weiden. Die Gruppen durchlaufen den Arbeits- und Erfahrungsprozess getrennt voneinander, geleitet durch die streng chronologisch zu absolvieren Aufgabenschritte in den Arbeitsmaterialien.

Beispiel für Arbeitsauftrag 1 (Gruppe der nördlichen Weiden):

Zunächst sollen die Mitglieder*innen einer Gruppe die Stammesgemeinschaft, in der sie leben kennenlernen. Sie übernehmen hierbei die Rollen von Ältesten in einem Ältestenrat. Anhand verschiedener Ereignisse in der Vergangenheit reflektieren sie die ökonomischen und sozialen Grundsätze der Gemeinschaft. Anschließend tauschen Sie sich über das wenige aus, das sie von den anderen Stammesgemeinschaften wissen, die durch ein schwer durchdringliches Waltgebiet von ihnen abgeschieden leben.

Die entscheidende Wendung ereignet sich, als es während eines ungewöhnlich heißen Sommers zu Waldbränden kommt, die sich stark verbreiten, so dass der zwischen den Stammesgemeinschaften liegende alte und dichte Wald vollständig niederbrennt. Die Herbstniederschläge verwandeln die dadurch entstandene schwarze Hügellandschaft in fruchtbares Grasland – die Bedingungen sind also hervorragend, um darauf Weidewirtschaft zu betreiben.

Alle vier Clans wollen Anteile daran erlangen. Die südliche Stammesgemeinschaft vertritt die Position, dass das durch glückliche Umstände entstandene Weideland von allen zusammen als Allmendfläche bewirtschaftet werden sollte. Sie gründet einen übergeordneten Rat, zu dem sie je eine Gesandtschaft der anderen Stammesgemeinschaft einlädt, damit alle mit gleicher Stimme und gleichen Rechten ihre Anliegen vortragen können. Währenddessen schaffen einflussreiche Familien der nördlichen Stammesgemeinschaft Tatsachen: Während im Süden Pläne geschmiedet werden, ziehen ihre Mitglieder auf die freien Flächen, bauen Häuser und grenzen Weiden ab. Manche Familien der westlichen und östlichen Stammesgemeinschaft verfahren ebenso, allerdings weniger energisch als die Clanmitglieder der nördlichen Weiden und in geringerem Umfang – die meisten Familien entsenden Repräsentanten in den vorgeschlagenen neuen Rat. Schließlich aber kämpfen mehr und mehr Familien jeder Stammesgemeinschaft erbittert mit Familien anderer Clans, manche eher kleine Unstimmigkeiten entwickeln sich schnell zu Blutfehden oder tödlichen Kämpfen.

Am Ende werden die Ereignisse diskutiert und es werden Optionen für Handlungsalternativen durchgespielt.

Beispiel für Arbeitsauftrag 4 (Gruppe der nördlichen Weiden):

Unterrichtsmaterial

Text & Unterrichtsmaterial: Stefan Applis (2022)

Bilder: free pictures <a href=“http://<a href=“https://de.freepik.com/vektoren-kostenlos/handzeichnung-berglandschaftssatzskizze-entwurf_10172669.htm#query=mountains&position=15&from_view=search&track=sph“>Bild von Harryartsby Harryarts (sketches) & <a href=“http://<a href=“https://de.freepik.com/fotos-kostenlos/luftaufnahme-eines-dichten-waldes-mit-schoenen-baeumen-und-viel-gruen_7848721.htm#query=green%20forests&position=2&from_view=search&track=ais“>Bild von wirestockwirestock (photo) via Freepic; ; rider by rawpixel.com via Freepic: Bild von rawpixel.com auf Freepik

Einfach mal den Hunger testen und die Reaktion abwarten. Das Allmendeproblem wird dann völlig nebensächlich.

LikeLike