Im weiteren Verlauf der Unterrichtsreihe geht es darum, die doppelte Komplexität (ethisch und faktisch) des Problems der „Gefährdung des Ökosystems Meer“ zu analysieren. Die Schüler*innen arbeiten sich materialbasiert in das Themenfeld ein. Sie erkennen dabei die starke systemische Vernetzung der globalen Herausforderungen und diskutieren Nachhaltigkeitsfragen auch in ihrer ethischen Komplexität.

Plastik im Meer - Eine Unterrichtsreihe für die Unterstufe Teil 1: Plastik aus Meer und Flüssen fischen Teil 2: Schmuck aus alten Fischernetzen

Doppelte Komplexität und Systemische Vernetzung – zwei grundlegende Konzepte

Doppelte Komplexität wird im Geographieunterricht immer wieder eingefordert (Mehren et al. 2015). Sie bedeutet, dass faktische und ethische Komplexität kombiniert betrachtet werden. Die Frage „Worin besteht das faktische Problem? wird dabei geknüpft an die Frage „Worin besteht das ethische Problem?“.

Systemisches Denken ist als Strategie zur Bearbeitung doppelter Komplexität von großer Bedeutung, um räumliche wie zeitliche Fernwirkungen verstehen zu können. Kann die Komplexität schrittweise reduziert werden, können schließlich grundlegende Kausalitäten von Korrelationen unterschieden und regelmäßige Abläufe erkannt, sowie Gesetzmäßigkeiten erschlossen werden. Die Komplexität wird also erst durch die Identifizierung von Rückkoppelungen reduziert, nicht aber von vornherein. Komplexität wird zugelassen, um so die Eigenkomplexität im Denken auf Seite der Schüler*innen zu steigern und eine Übersimplifizierung zu vermeiden.

Annäherung an das Thema über ein Hörbeispiel

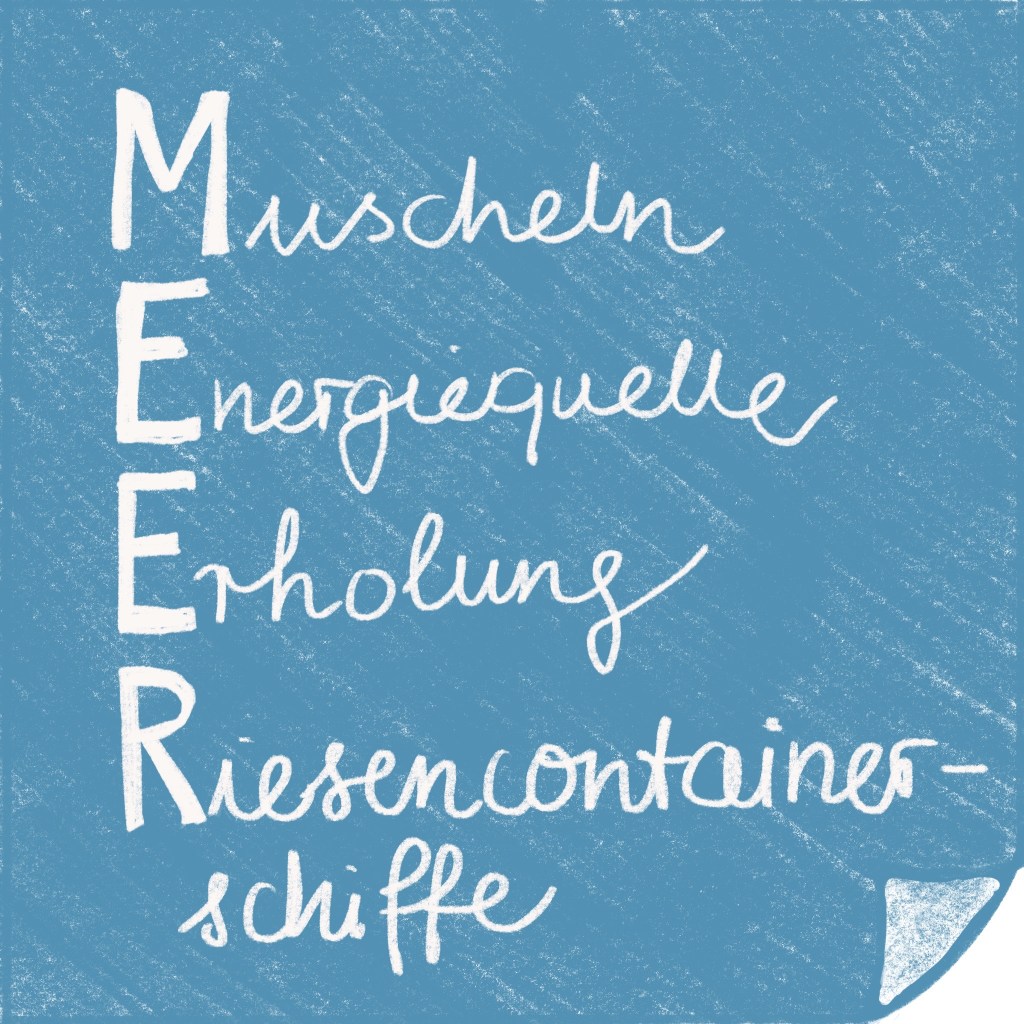

Im ersten Schritt soll eine Auseinandersetzung über die Bedeutung des Meeres für den Menschen auf einer nicht-kognitiven Ebene angeregt werden, um so an die leitende Eingangsfrage der vorherigen Einheit anzuknüpfen: Welche Meere wünschen wir uns oder wollen wir? Hierzu wird vorgeschlagen, sich über ein Hörerlebnis anzunähern. Die Schüler*innen sollen dabei spontan aufschreiben, was ihnen zum Thema Meer einfällt und welche Bedeutung des Meer für den Menschen hat. Alternativ oder ergänzend kann mit einem Meer-Akrostichon gearbeitet werden (s. u.).

Reflexion der doppelten Komplexität globaler Herausforderungen über ein (Öko-)Systembild

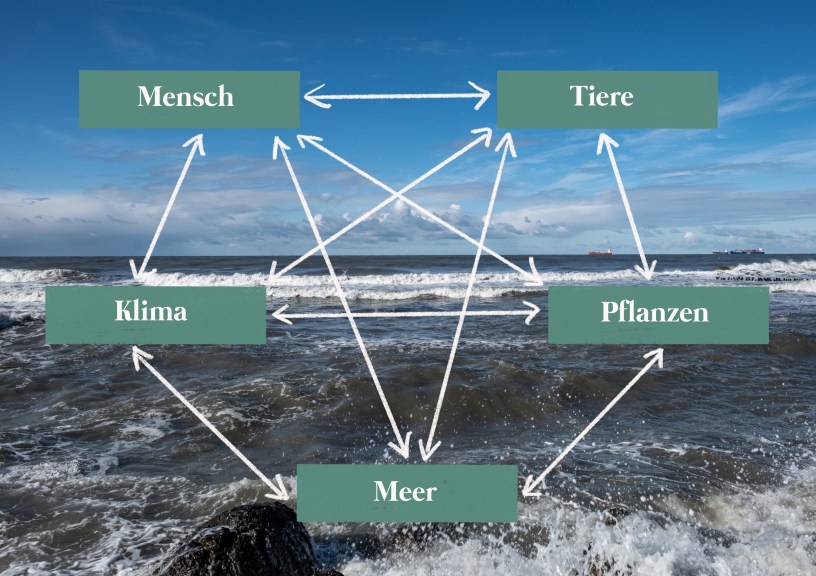

Anschließend folgte eine erste Analyse der systemischen Vernetzung der globalen Herausforderungen. Diese werden beim Thema „Meer“ sofort deutlich, wenn man z.B. an die Bedeutung der Meere für das Klima und die Auswirkung der Klimaveränderungen auf die Meere und wiederum auf die Menschen bedenkt. Die Komplexität der Zusammenhänge ist hoch und soll für die Unterstufe nicht zu stark reduziert werden. Wichtig ist, dass die Schüler*innen von Anfang an in eine systemische Denklogik gebracht werden. Daher sind die auf das folgende Bild gesetzten Begriffe bereits als System miteinander verknüpft. Auf dieses Bild wird im Verlauf immer wieder zurückgegriffen, es dient als Grundlage weiterer Überlegungen im Unterrichtsverlauf.

Aufgabenvorschläge 1. Betrachte die Abbildung und beschreibe die Zusammenhänge, die mit den Pfeilen hergestellt werden. 2. Erläutere Zusammenhänge, die für dich klar sind und stelle Fragen zu für dich unklaren oder nicht eindeutigen Zusammenhängen. 3. Lies die folgenden Überschriften aus Zeitungsberichten und überlege, welche in der Abbildung gezeigten Zusammenhänge sie betreffen. „Gähnende Leere - Wissenschaftler der Universität Halifax/Kanada sagen einen großen Rückgang der nutzbaren Fischbestände bis zum Jahr 2048 für die Meere voraus“ „Zu warme Ostsee: Blaualgen wachsen vermehrt– das Baden an vielen Stränden unmöglich“ 4.„Ergänze mit Blick auf die Abbildung folgende Definition und notiere sie in deinem Heft: „Ökosystem bedeutet das enge wechselseitige Zusammenwirken zwischen… . Jeder Teil eines Ökosystems ist von jedem anderen….“

Erarbeitung der doppelten Komplexität in arbeitsteiligen Gruppen

Die Schüler*innen erarbeiten nun mit Blick auf das Eingangsbild in sechs Gruppen für drei Teilthemen systemische Verknüpfungen im Ökosystem heraus. Dabei werden die Bedeutung des Ökosystems Meer in seiner Breite (Klima, Fischfang, und indirekt auch Erholung für den Menschen) und die Wechselwirkungen aufgrund von menschlichen Eingriffen (Klimaveränderung, Fischfang, Überdüngung) thematisiert. Dies erfolgt mittels thematischer Karten und kurzen Texten. Im Fokus steht immer, Verknüpfungen herauszuarbeiten. Dabei gilt, dass die Schüler*innen auch zu den anderen Gruppen Verknüpfungen herstellen. Das Leitthema „Plastik im Meer“ wird in diese Wechselwirkungen mit eingebunden. Je nach Größe der Arbeitsgruppe können die Schüler*innen in drei inhaltsverschiedene Themengruppen arbeiten oder es werden die drei Gruppenthemen doppelt besetzt mit einer Kontrollgruppe.

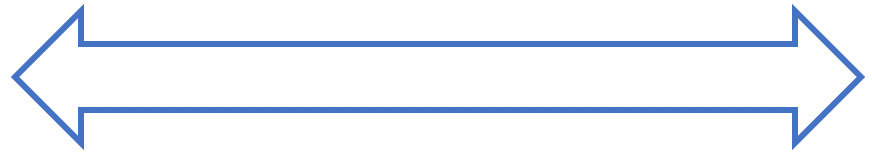

Jede Gruppe sollte maximal so viele beschriftbare Doppelpfeile erhalten wie auf dem (Öko-)Systembild zum Meer zu sehen sind – um die Komplexität der Arbeitsphase zu senken, können die Pfeile reduziert und auf das jeweilige (Teil-)System hin angepasst werden.

Die Pfeile werden auf Grundlage der Arbeitsergebnisse der jeweiligen Gruppe beschriftet und nach der Gruppenarbeit im Plenum mit jeweils einer Präsentations- und Diskussionsphase auf das (Öko-)Systembild aufgelegt. So können im Laufe der Präsentationen schrittweise systemische Verknüpfungen zu anderen (Teil-)Systemen besprochen werden. Je nachdem, über welche Medien Präsentation und Diskussion erfolgen sollen, muss die Größe des (Öko-)Systembildes angepasst werden (z. B. Vorstellung und Diskussion über plakatgroße Abbildungen an der Tafel, über papiergroße Abbildungen über die Dokumentenkamera, auf dem Tablet usw.)

Die Gruppen diskutieren also ihre Ergebnisse, indem sie ihre Pfeile vorstellen und sie auf dem Ökosystem-Bild einordnen. Der Fokus der Besprechung soll durch die Lehrperson immer wieder zu den Verknüpfungen zu den anderen Gruppen gelenkt werden; zur Unterstützung kann die folgende Abbildung als Plakat aufgehängt werden:

Gruppe I: (Teil-)System „Mensch-Tiere-Meere“: Meere als Nahrungsquellen

Hintergrundwissen

Reiche Fischgründe liegen dort (z.B. Nordatlantik), wo kalte Meeresströmungen sauerstoffreiches Wasser heranführen, sodass Plankton wachsen kann. Denn die Nahrungskette im Meer sieht folgendermaßen aus: Plankton wird z.B. von Würmern und Schnecken gefressen, diese wiederum von Fischen, diese wiederum von Raubfischen und großen Meeressäugetieren. Der Mensch greift in diese Kette an verschiedenen Stellen ein, indem er fischt:

- auf hoher See, da der Fang auf den Schiffen direkt tiefgefroren und somit weit transportiert werden kann

- mit Fangmethoden, die Fisch (Beifang) fangen, der gar nicht gegessen wird, aber dennoch verendet (z.B. sehr kleine Fische, Delfine usw.)

- um Menschen weltweit zu ernähren.

Der Mensch (z.B. über Regelungen der Europäischen Union) versucht die Bestände zu schützen mit Hilfe der Reduzierung von Fangmengen und von Beifang, etwa durch die Festlegung der erlaubten Fangmengen und die Vergrößerung der Maschenweite. von Fangnetzen. Nachhaltige Fischerei ist ein wichtiges Nachhaltigkeitsziel der Vereinten Nationen.

Erklärungen zur Karte

- Überfischt bedeutet, dass mehr Fische entnommen werden, als die Ökosysteme erneuern können. Der Bestand an Fischen wird kleiner.

- Tierisches Plankton und Krill sind winzige Lebewesen, die im Wasser in der obersten Wasserschicht schweben und die Nahrungsgrundlage für viele Meerestiere wie z.B. Würmer und Schnecken bilden. Es gibt auch pflanzliches Plankton.

- In Aquakulturen werden Meerestieren wie in schwimmenden „Tierfarmen“ gezüchtet. Damit sind allerdings gravierende Tierschutzprobleme verbunden; der hohe Medikamenteneinsatz, der ebenso wie in Geflügel- und Schweinezuchtanstalten nötig ist, belastet die Meere.

Aufgabenvorschläge 1. Die Karte zeigt, in welchem Umfang Fisch oder andere Meereslebewesen in welchen Meeren gefangen wurden in der Zeit zwischen 1965 und 2005; in der Zeit danach bis heute ist die Entwicklung in dieser Weise fortgeschritten. a) Beschreibt anhand der Karte die Situation des Fischfangs im Nordostatlantik. b) Sucht nach den Ländern mit dem größten Fischverzehr und stellt Verbindungen her zum Fischbestand an den Küsten dieser Länder. 2. Lest den Text mit Hintergrundwissen zum Fischfang 3. Notiert nun auf Grundlage der Karte und des Textes Ursachen und Folgen im System und notiert sie auf den Doppelpfeilen 4. Zusammenhang mit dem Thema „Plastik im Meer“ a) Beschreibt die Bilder und den jeweiligen Zusammenhang mit eurem Thema. b) Erklärt für jedes Bild, wie das Problem entsteht, worin es besteht und was daraus auch für Folgen für den Menschen entstehen. c) Notiert eure Ergebnisse ebenfalls auf einem geeigneten Doppelpfeil.

Quelle: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=26762401

Quelle: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3792337

Gruppe II „(Teil-)System Mensch-Pflanzen-Meere:“: Meere als Auffangbecken von Schadstoffen

Hintergrundwissen

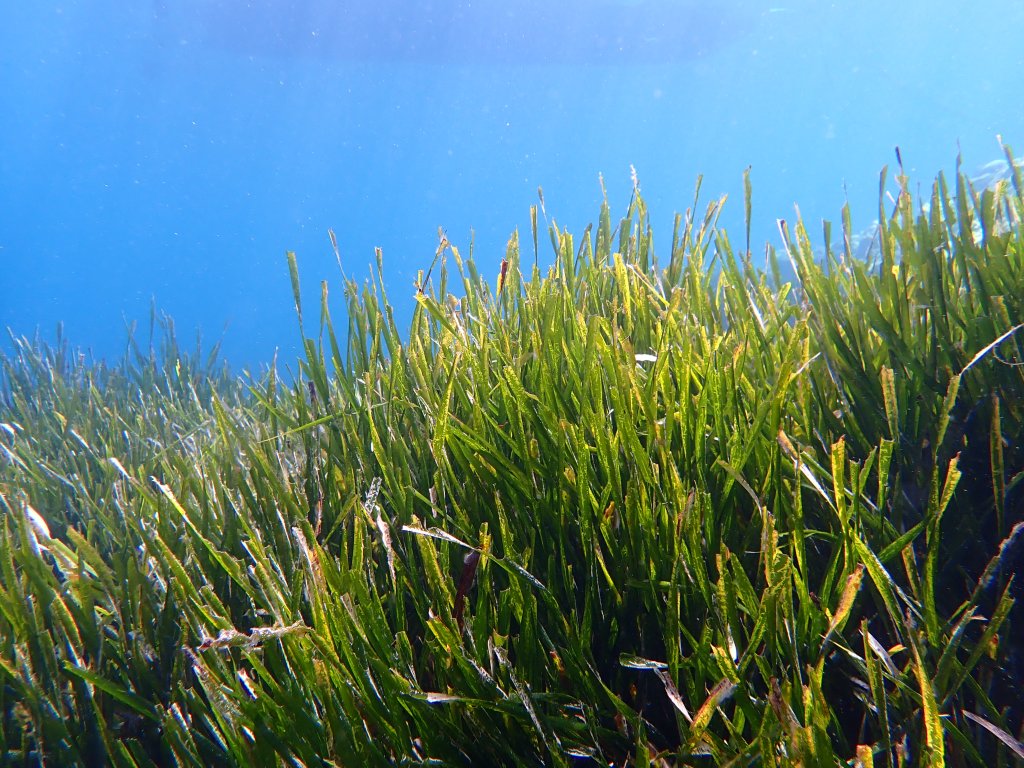

Düngemittel, die in der Landwirtschaft eingesetzt werden, damit Pflanzen schneller wachsen, enthalten Stickstoff und Phosphor. Über Flüsse gelangen sie ins Meer. Das hat zur Folge, dass Algen übermäßig wachsen können. Nach dem Absterben der Algen entziehen sie dem Wasser Sauerstoff. Aufgrund der Lage der Ostsee kommt kaum sauerstoffreiches Wasser nach. Es entstehen Bereiche am Meeresboden, die einen extremen Sauerstoffmangel haben. Das hat starke Auswirkungen auf die Meerestiere und Pflanzen wie etwa Seegras, da sie dort nicht mehr wachsen und leben können. Auch Veränderungen des Klimas und somit veränderte Meeresströmungen können in Meeren mehr sauerstoffarme Zonen erzeugen.

Aufgabenvorschläge 1. Die Ostsee heißt nur in Deutschland so, in allen anderen Ländern wird sie Baltisches Meer genannt. Als Meeresökosystem weist sie einige Besonderheiten auf. a) Beschreibt die Besonderheiten der Lage der Ostsee im Vergleich zu anderen Meeren anhand der Karte. b) Erklärt, welche Folge diese Lage der Ostsee für den Wasseraustausch mit der Nordsee hat. c) Findet die Haupteintrittsstelle von Nährstoffen über Gewässern. 2. Lest den Text mit Hintergrundwissen zum Fischfang 3. Notiert nun auf Grundlage der Karte und des Textes Ursachen und Folgen im System und notiert sie auf den Doppelpfeilen 4. Zusammenhang mit dem Thema „Plastik im Meer“: Forscher haben herausgefunden, dass bestimmtes Seegras (Neptungras) Millionen von Mikroplastik-, also Plastik, das kleiner als 5 mm ist, und größere Plastikteilchen an sich binden kann. Bei stürmischer See wird dieses Seegras es herausgerissen und bildet Ballen aus, die an Land gespült werden. So entstehen kleine Bälle, in denen die Plastikteilchen gebunden sind. Sie könnten im Prinzip so eingesammelt und entsorgt werden. Allerdings sind die Seegrasbestände weltweit u.a. durch die Überdüngung der Meere in Gefahr. a) Erklärt auf einem weiteren Doppelpfeil, wie in diesem Fall die Entsorgung von Mikroplastik mit Überdüngung zusammen hängt. b) Überlegt geneinsam, warum kann man sagen kann, dass Mikroplastik und Überdüngung auf demselben Weg ins Meer gelangen?

Quelle: https://www.ub.edu/web/ub/ca/menu_eines/noticies/2021/01/003.html

Gruppe III: (Teil-)System „Mensch-Klima-Meere“: Meere als „Klimaanlagen“ des Planeten

Hintergrundwissen

Meere können Wärme speichern und transportieren und mit der Atmosphäre austauschen. Daher haben sie eine zentrale Bedeutung und Einfluss für die gesamten klimatischen Bedingungen auf der Erde. Damit sich nicht die gesamte Erde erhitzt, braucht es die Meere und ihre Strömungen. Der Golfstrom ist eine warme Meeresströmung, die das Klima in Europa enorm beeinflusst. Der warme Golfstrom lässt in Irland Palmen wachsen und Erdbeeren an der Küste Norwegens. Außerdem beeinflusst er den Fischreichtum um Island und in der Nordsee. Wenn die (in großen Teilen vom Menschen verursachte) Erderwärmung zunimmt, nimmt auch die Erwärmung der Meere zu. Eine Folge davon ist, dass mehr Algen wachsen.

1. In den Meeren der Welt sorgen Ausgleichsströmungen an der Oberfläche, in tieferen Lagen und in unmittelbarer Bodennähe für einen steten Transport von Wasser. a) Beschreibt die in der Karte abgebildeten Strömungen und besprecht, wie einzelne darauf abgebildete Prozesse miteinander verknüpft sind. b) Welche der darin abgebildeten Ströme ist der Golfstrom? Findet ihn mithilfe des Hintergrundtextes. 2. Lest den Text mit Hintergrundwissen zum Golfstrom. 3. Notiert nun auf Grundlage der Karte und des Textes Ursachen und Folgen der Meeresströmungen und notiert sie auf den Doppelpfeilen. 4. Der Zusammenhang mit dem Thema „Plastik im Meer“ a) Überlegt gemeinsam, wie das Problem von Plastik im Meer mit den planetaren Meeresströmungen zusammenhängt. b) Sucht mit Hilfe der Karte nach Gebieten im Meer, innerhalb derer es vermutlich zu großen Plastikansammlungen kommt und erklärt die Gründe hierfür.

Ausweitung der ethischen Komplexität in einem Gedankenexperiment

Zuletzt können innerhalb einer Ausweitung die ethischen Normen, die im Konzept „Ökosystem“ enthalten sind, reflektiert werden (Ökosystem als absoluter Wert, den es zu schützen gilt). Vermieden werden soll dabei ein sogenannter naturalistischer Fehlschluss, der darauf gründet, dass vom Ist-Zustand (Das Ökosystem ist so und so…) auf einen Sollens-Zustand (Daher soll es in dieser Form auf diese Weise geschützt werden…) geschlossen wird (vgl. Laub & Ulrich-Riedhammer 2022, nach Ethikos 6, S. 49; angelehnt an Bertolini 2015).

Vielmehr soll folgender Frage nachgegangen werden: Warum bzw. inwiefern wir verpflichtet sind, Ökosysteme zu schützen? Dies kann über ein Gedankenexperiment gelingen, eine Methode, die in der Philosophie- und Ethikdidaktik bereits in Primar- und unterer Sekundarstufe eingesetzt wird.

Dieses Vorgehen mag auf den ersten Blick irritierend sein, aber aus den sich an das Gedankenexperiment anschließenden Fragen ergibt sich die entscheidende Frage, ob die Natur tatsächlich unabhängig von ihrem Nutzen für den Menschen (für die heutige und die kommende Generation) an sich geschützt werden muss. Diese Überlegungen können mit den Schüler*innen angestellt werden, ohne dass dabei fachsprachlich (die Begriffe „Normativität“, naturalistischer „Fehlschluss“, „Pflicht“ stehen nur im Hintergrund) gearbeitet wird. Die folgenden Fragen ergeben sich aus dem Gedankenexperiment und begleiten die ethische Reflexion: Wo steht der Mensch im Ökosystem? Was darf der Mensch? Was muss der Mensch? Muss er das Ökosystem so erhalten? Es wird vorgeschlagen, Gedankenexperiment und Aufgaben gemeinsam zu lesen und nach einer fünfminütigen Bedenkzeit mündlich zu besprechen.

Gedankenexperiment = Experiment mit Gedanken und in Gedanken Man kann durch ein Gedankenexperiment Annahmen oder Überzeugungen überprüfen und so auf neue Erkenntnisse beim Erkennen und Erklären der Welt stoßen. Die Gedanken im Experiment sind auf eine Welt bezogen, in der alles möglich ist. Die Gedanken sind aber auf die reale Welt anwendbar. Beispiel: 1. Annahme: Nimm einmal an, du wärst der letzte Mensch auf der Erde und könntest eine beliebige Tierart wie z.B. die gesamte Blauwalpopulation ausrotten. Würdest du das tun? 2. Anschlussfrage: Wie würdest du nun antworten, wenn jemand sagt: „Wir schützen das Meer, damit die Menschen heute und in Zukunft gut leben können“? 3. Folgefrage: Was folgt daraus für den Schutz des Ökosystems Meer und der Stellung des Menschen darin?

Unterrichtskonzept: Marie Ulrich-Riedhammer (2022)

Karten: Stefan Applis (2022)

Literatur

Applis, S. et al. (Hrsg.) (2018). Ethikos-Arbeitsbuch für den Ethikunterricht, Gymnasium Bayern, 6. Jahrgangstufe. München: Oldenbourg Schulbuchverlage.

Bertolini, F. (2015). Der Wert der Natur im Selbstverständnis des Menschen. Untersuchungen zur rationalen Fundierung einer Umweltethik bei McDowell der der Philosophischen Anthropologie. Inauguraldissertation. https://archiv.ub.uni-heidelberg.de/volltextserver/19753/1/dissertation.pdf (Stand: 23.11.2021)

Laub, J. & Ulrich-Riedhammer, E.M. (2022). Philosophieren im Geographieunterricht. In E. Nöthen & V. Schreiber (Hrsg.), Transformative Geographische Bildung. Wiesbaden: Springer Spektrum, im Erscheinen. Mehren, R. et al. (2015). Die doppelte Komplexität geographischer Themen – eine Herausforderung für Schüler und Lehrer. Geographie und Schule, (216). 4-11